Wir marschieren wieder?! Ein Gegenmodell: Weltwirtschaft ohne Militärausgaben

Man muss nicht lange suchen, um hinter den Fassaden der offiziellen Narrative eine ganz andere Wahrheit zu erkennen. Es geht – wie so oft – nicht um Menschenrechte, nicht um Demokratie, nicht um nukleare Abschreckung. Es geht ums Geld. Und wer das nicht erkennt, hat sich noch nicht die Mühe gemacht, hinter die sprachlich sauber verpackten Lügen westlicher Machtpolitik zu blicken.

Was auf der Bühne der Weltpolitik als Kampf gegen Terror, gegen Diktaturen oder gegen die atomare Aufrüstung inszeniert wird, ist in Wirklichkeit allzu oft ein brutaler Interessenkonflikt zwischen wirtschaftlichen Machtblöcken. Der Iran ist nur ein aktuelles Beispiel. Nicht wegen einer akuten Bedrohungslage wird dieser Staat regelmäßig ins Visier genommen, sondern weil er eines besitzt, das für westliche Hegemonialmächte hochgefährlich ist: ökonomische Eigenständigkeit.

Die Militarisierung der Wirtschaft – ein alter Trick

Doch diese Realität betrifft nicht nur außenpolitische Spannungen. Sie beginnt im Innern. Die sogenannte „Zeitenwende“ – ein politischer Euphemismus für ökonomische Notprogramme unter militärischem Vorwand – zeigt deutlich, wie westliche Staaten heute versuchen, durch Kriegswirtschaft das zu retten, was durch jahrzehntelange politische Fehlentscheidungen wirtschaftlich zerstört wurde.

Deutschland ist dabei ein Paradebeispiel. Der wirtschaftliche Motor Europas stottert. Die Autoindustrie verliert den Anschluss, Energiepreise sind explodiert, die Deindustrialisierung ist in vollem Gange. Statt auf Strukturreformen setzt die Regierung auf das, was in autoritären Regimen immer funktioniert hat: Umleitung von Steuergeld in den militärisch-industriellen Komplex.

Die Verteidigungsausgaben sollen laut Bundeshaushalt bis 2029 auf über 160 Milliarden Euro p.a. steigen. Die Schuldenbremse wird dafür ausgehöhlt, Sondervermögen geschaffen, Haushaltsdisziplin geopfert. Rüstungskonzerne erleben einen Boom, während mittelständische Betriebe schließen. Hunderttausende Arbeitsplätze im zivilen Bereich verschwinden – neue entstehen in der Produktion von Panzern, Munition und Drohnen. Dieselbe Logik wie unter den faschistischen Regimen der 1930er Jahre: Statt strukturelle Probleme zu lösen, wird mit Kriegsproduktion Beschäftigung geschaffen.

Parallelen zur Geschichte – Eine Rückkehr zur Mitarisierung der 1930er Jahre

Man kennt das: Auch im Dritten Reich wurde die Massenarbeitslosigkeit durch staatlich gesteuerte Rüstungsprogramme „gelöst“. Autobahnbau, Reichsarbeitsdienst, Mefo-Wechsel – alles Methoden, um Arbeitslose zu beschäftigen, die Wirtschaft zu steuern und die Gesellschaft auf einen autoritären Kurs einzuschwören. Die Demokratie war längst ausgehöhlt, als das wirtschaftliche Desaster auf diese Weise scheinbar „gelöst“ wurde. Der Preis: Militarisierung der Gesellschaft, Gleichschaltung, Krieg. Es ist kein Zufall, dass die gleichen Mittel heute wieder zum Einsatz kommen.

USA: Der gleiche Weg, größer gedacht

Was in Deutschland sichtbar wird, ist in den USA längst Realität – nur im Maßstab eines Imperiums. Der US-Haushalt für Verteidigungsausgaben 2024 liegt bei über 880 Milliarden Dollar. Das Pentagon ist der größte Arbeitgeber der Welt. Rüstungsproduktion ist nicht Nebenfunktion, sondern Kern der amerikanischen Binnenwirtschaft. Ganze Bundesstaaten hängen am Tropf der „defense industry“.

Auch dort ist der Grund kein akuter militärischer Notstand, sondern eine strukturelle Krise der zivilen Wirtschaft. Die US-Infrastruktur ist marode, die Industrie abgewandert, die Schulden untragbar. Die Antwort: Militär-Keynesianismus. Subventionierte Aufrüstung, Konflikte als Geschäftsmodell, Außenpolitik als Marktöffner für die Rüstungswirtschaft.

Die Mechanik ist immer dieselbe: Wenn die freie Wirtschaft durch falsche Politik und Deregulierung kollabiert, springt der Staat ein. Erst als Helfer, dann als Lenker. Er steuert Investitionen, kontrolliert Medien, propagiert Feindbilder, schränkt Grundrechte ein, rechtfertigt Überwachung – alles im Namen der Sicherheit. Was mit Subventionen beginnt, endet in Lenkung. Was mit Notstand beginnt, endet im Ausnahmezustand. Was mit Demokratie beginnt, endet – wie die Geschichte lehrt – in Autokratie.

Autokratischer Kapitalismus: Der neue Faschismus?

Wir erleben derzeit eine Renaissance autoritärer Steuerung unter kapitalistischem Vorzeichen. Es ist kein Faschismus in Uniform, sondern einer im Maßanzug. Einer, der über Gesetze, Schuldenprogramme und Mediennarrative wirkt. Einer, der nicht den Staat an die Spitze stellt, sondern den Staat zum Dienstleister des Kapitals macht – besonders des militärischen Kapitals.

Ob in den USA oder Europa: Der Weg ist derselbe. Die Symptome auch. Der Staat wird zum größten Nachfrager. Die Freiheit wird im Namen der Sicherheit suspendiert. Kritik wird diffamiert, abweichende Meinungen unterdrückt. Die Wahrheit wird zur Bedrohung erklärt. Der Feind ist außen – und jeder, der das in Frage stellt, wird zum Feind im Innern.

Fazit: Wir marschieren wieder – Wir sind längst mittendrin

Was wir derzeit erleben, ist keine Zeitenwende, sondern die Rückkehr eines alten Musters. Die wirtschaftliche Selbstzerstörung durch jahrelange ideologische Fehlsteuerung wird nicht erkannt, sondern maskiert – durch Aufrüstung, Subventionen, Militarisierung. Der Preis dafür ist nicht nur ein aufgeblähter Haushalt oder eine neue Waffenindustrie. Der Preis ist die Freiheit. Und wer meint, das alles sei nur eine vorübergehende Maßnahme, der sollte sich an die Geschichte erinnern.

Denn sie zeigt uns eines ganz deutlich: Wenn Staaten beginnen, ihre Wirtschaft durch Krieg zu retten, ihre Bevölkerung durch Kontrolle zu beruhigen und ihre Macht durch Angst zu stabilisieren, dann ist die Demokratie bereits auf dem Rückzug. Dann beginnt das Zeitalter der Autokratie – und wir alle sind nur noch Zuschauer in einem Schauspiel, dessen letzter Akt kein gutes Ende kennt.

Weiterführende Gedanken findest du in meinem Essay „Freiheit – Grundlage der Demokratie“.

Ein Blick auf das Gegenmodell: Weltwirtschaft ohne Militärausgaben

Der Status quo: Ein Rüstungsetat als Wachstumsfaktor

Laut SIPRI-Bericht 2024 lagen die globalen Militärausgaben 2023 bei rund 2.443 Billionen US-Dollar – etwa 2,3 % des weltweiten BIP. Davon entfielen rund 38 % auf die USA, über 50 % auf die NATO-Staaten und ein wachsender Anteil auf Schwellenländer wie China, Indien und Saudi-Arabien. Die Rüstungswirtschaft ist ein bedeutender Wirtschaftssektor, der Millionen Menschen beschäftigt – direkt in der Produktion, indirekt über Zulieferer, Forschung und Technologie. Sie dient in vielen Ländern nicht nur der „Verteidigung“, sondern als wirtschaftlicher Stabilisator, besonders in Krisenzeiten.

Was, wenn wir das Geld umleiten würden?

Wenn man die 2,4 Billionen USD jährlich nicht in Waffen investierte, sondern in produktive, friedliche Sektoren umlenkte, wären die Effekte dramatisch:

Bildung: Laut UNESCO-Schätzung kostet es rund 39 Milliarden USD jährlich, um weltweit jedem Kind Zugang zu Grundbildung zu ermöglichen. Das weltweite Militärbudget könnte dies 62-fach finanzieren.

Gesundheit: Laut WHO-Analyse ließen sich mit 370 Mrd. USD jährlich grundlegende Gesundheitsdienste und universeller Zugang weltweit sicherstellen. Das globale Militärbudget könnte die Grundversorgung der Menschheit sechs Jahre lang vollständig finanzieren – jedes Jahr.

Infrastruktur: Der weltweite Investitionsbedarf in Wasser, Abwasser, Straßen und Strom liegt laut Weltbank bei rund 840 Mrd. USD jährlich. Eine Halbierung der Rüstungsausgaben könnte eine weltweite Infrastrukturrevolution ermöglichen.

Ökonomische Effekte: Kriegswirtschaft vs. Friedensdividende

Rüstungsausgaben haben niedrige Multiplikatoreffekte. Studien der UN, des IWF und zahlreicher Ökonomen zeigen: Ein in Bildung oder Gesundheit investierter Dollar erzeugt deutlich mehr Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum als ein Dollar in der Rüstungsindustrie.

Investitionsbereich Multiplikator Jobs pro 1 Mrd. USD

Bildung ≈ 1,9× 25.000

Gesundheit ≈ 1,7× 22.000

Infrastruktur ≈ 1,6× 20.000

Rüstung ≈ 0,9× 11.000

Fazit: Militärausgaben sind ökonomisch ineffizient, beschäftigungsarm und langfristig destruktiv. Die sogenannte „Kriegsdividende“ ist ein Mythos – die Friedensdividende wäre real.

Was steht dem im Weg?

Politische Machtinteressen, Lobbyismus und Systemabhängigkeit. Staaten „brauchen“ Kriege, um Binnenkonjunktur zu stützen – ein perfider Kreislauf.

Ein moralisches und ökonomisches Paradox

Wir geben mehr Geld für Zerstörung aus als für das Überleben unseres Planeten. Mehr für Waffen als für Wasser, mehr für Raketen als für Resilienz. Ohne weltweite Militärausgaben würde die Welt nicht nur friedlicher, sondern auch wohlhabender, gerechter und stabiler. Doch das setzt voraus, dass wir uns von einer Weltordnung verabschieden, die Sicherheit durch Gewalt definiert – und stattdessen endlich auf den Menschen als Maß der Dinge setzen.

Vertiefende Perspektiven dazu findest du auch in meinem Beitrag „Das Ende des Fragens – und was es uns kostet“.

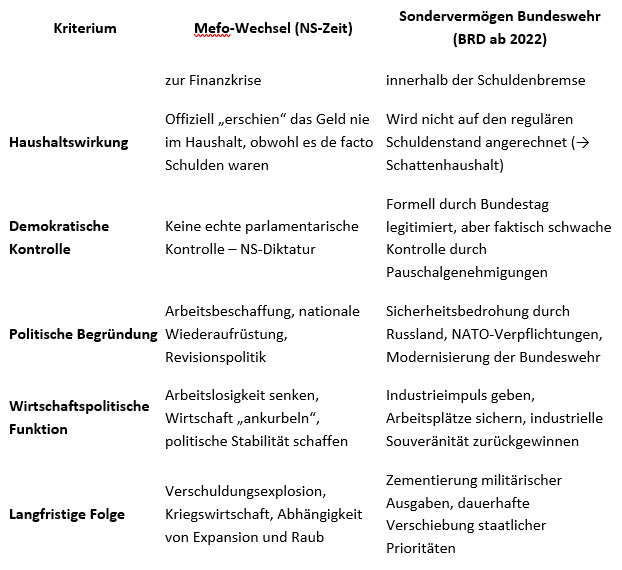

Vergleich: Mefo-Wechsel vs. Sondervermögen

Der Mefo-Wechsel der 1930er-Jahre und das heutige „Sondervermögen Bundeswehr“ ähneln sich in Zweck, Wirkung und politischer Funktion auf bemerkenswerte Weise. Beide dienen dazu, militärisch motivierte Staatsausgaben außerhalb regulärer Kontrolle zu finanzieren.

Fazit: Zwei Systeme, ein Prinzip

Ob Mefo-Wechsel oder Sondervermögen – beide Instrumente verschleiern militärisch motivierte Staatsausgaben. In beiden Fällen wird eine Notlage als Legitimation genutzt, um finanzpolitische Regeln auszuhebeln. Der Mefo-Wechsel war das Werkzeug einer Diktatur. Das Sondervermögen ist demokratisch legitimiert – trägt jedoch Züge autoritärer Haushaltspolitik: fehlende Transparenz, Entparlamentarisierung, ideologische Fixierung auf militärische Stärke.

Wenn Staaten beginnen, Schattenhaushalte für Rüstung aufzubauen, ist das stets ein Symptom politischer Schwäche und wirtschaftlicher Orientierungslosigkeit.

Genau dann – so lehrt uns die Geschichte – beginnt die Demokratie zu erodieren, nicht mit Panzern auf der Straße, sondern mit Haushaltsplänen im Bundestag.

Man muss nicht lange suchen, um hinter den Fassaden der offiziellen Narrative eine ganz andere Wahrheit zu erkennen. Es geht – wie so oft – nicht um Menschenrechte, nicht um Demokratie, nicht um nukleare Abschreckung. Es geht ums Geld. Und wer das nicht erkennt, hat sich noch nicht die Mühe gemacht, hinter die sprachlich sauber verpackten Lügen westlicher Machtpolitik zu blicken.

Was auf der Bühne der Weltpolitik als Kampf gegen Terror, gegen Diktaturen oder gegen die atomare Aufrüstung inszeniert wird, ist in Wirklichkeit allzu oft ein brutaler Interessenkonflikt zwischen wirtschaftlichen Machtblöcken. Der Iran ist nur ein aktuelles Beispiel. Nicht wegen einer akuten Bedrohungslage wird dieser Staat regelmäßig ins Visier genommen, sondern weil er eines besitzt, das für westliche Hegemonialmächte hochgefährlich ist: ökonomische Eigenständigkeit.

Weiterführende Beiträge:

Schreibe einen Kommentar