Wichtig: Dieser Beitrag richtet sich nicht gegen Lehrer, sondern gegen ein Bildungssystem, das gegen Kreativität und offene Lehrräume gerichtet ist.

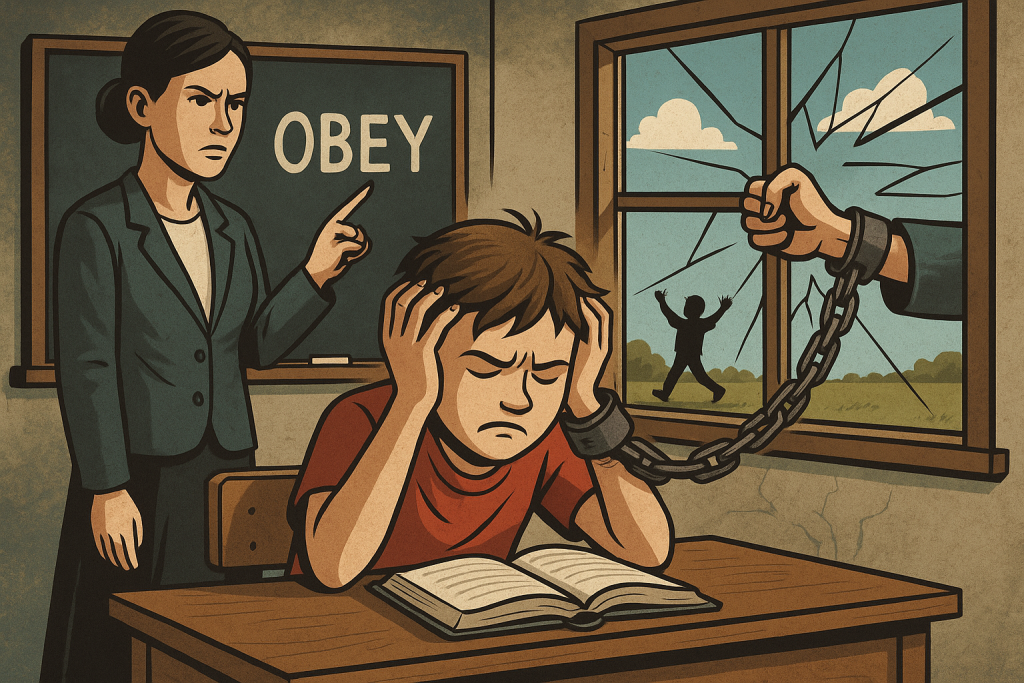

Einleitung: Die Freiheit im Klassenzimmer ist in vielen Ländern gefährdet. In Deutschland beispielsweise dominieren rigide Lehrpläne das Klassenzimmer, die kaum auf Individualität oder kritische Fragen eingehen. Schon im täglichen Schulleben erleben wir, wie unkontrollierte Reglementierungen die Freiheit im Klassenzimmer einschränken. Über Druckfächer, Leistungsdruck und politische Korrektheit werden Schüler in ein soziales Korsett gezwängt, aus dem fast niemand entkommt. In vielen Stunden gilt das Gegenteil: Innovation wird bestraft, kritische Fragen gelten als störend. Wer stumpf mitmacht und bloß auswendig lernt, erhält Lob – echtes Hinterfragen gilt als unnötig. Nur so kann eine gesunde Bildungsfreiheit wachsen.

Freiheit im Klassenzimmer: Kind stellt Frage

Freiheit im Klassenzimmer: Bildungsfreiheit statt Einheitsbrei

Das staatliche Schulsystem tendiert zu systematischer Anpassung: Ein einheitlicher Lehrplan für alle, standardisierte Tests und rigide Kompetenzkataloge bringen jede Schülerin in ein Korsett – Persönlichkeit, Neugier und Selbstständigkeit bleiben dabei auf der Strecke. Dabei sind Freiheit und Lernen zwei Seiten einer Medaille: Wie die Friedrich-Naumann-Stiftung erinnert, gilt: „Bildung und Wahlfreiheit der Bildungswege sind die Grundlage, auf der jeder Mensch seine Talente entfalten kann“. Ohne Wahlfreiheit degeneriert Schule schnell zum uniformierten Abfragesystem.

In der Praxis sieht das so aus: Klassenzimmer werden zunehmend zu Prüfungsfabriken, in denen Kinder nach standardisierten Leistungsrastern bewertet werden. Originelle Fragen werden ebenso unerwünscht wie individuelle Lernwege. Eine Meta-Studie der OECD macht deutlich, dass kreatives Denken in Schulen weltweit als unverzichtbare Kompetenz anerkannt wird. Doch es fehlt häufig genau das: die passende pädagogische Freiheit, um kreatives Denken zu lehren. Die OECD hat deshalb angekündigt, beim PISA-Test 2023 erstmals das kreative Denken von 15-Jährigen zu messen – ein deutliches Signal, dass Kreativität und Eigeninitiative in der Schule dringend gefördert werden müssen.

- Wenig Freiraum: Lehrer fühlen sich an Lehrplan und Prüfungszwänge gebunden, statt ihren Unterricht flexibel zu gestalten.

- Leistungsdruck: Formale Tests dominieren den Schulalltag, kognitive Vielfalt geht dabei verloren.

- Einigkeit statt Vielfalt: Einheitliche Lehrbücher und Rahmenpläne erlauben kaum individuelle Schwerpunktsetzung.

- Mangelnde Individualisierung: Starre Unterrichtspläne lassen kaum Platz für persönliche Interessen – das natürliche Lerninteresse der Kinder wird so sanktioniert, statt gefördert zu werden.

Doch echte Lernfreiheit im Klassenzimmer braucht genau das Gegenteil: Selbstbestimmung und Vielfalt. Digitale Medien bieten heute neue Chancen, doch wenn Schulbuch-Firmen weiterhin nur prüfungsrelevante Inhalte promoten, bleibt der Einheitsbrei dominant. Eine Schule der Zukunft bräuchte experimentelle Lernräume: Projekte, Debatten oder fächerübergreifende Forschungen, in denen Kinder ihre Neugier wieder entdecken dürfen. Wie etwa die UNESCO betont, ist Bildung ein Grundrecht – und damit auch die Freiheit, lernen zu dürfen, wie man will.

Weiterführend: Angriff auf die Familie

Elternverantwortung und schulische Freiheit

Freiheit im Klassenzimmer: Schülerin arbeitet kreativ im Klassenraum

Wenn Eltern erleben, dass das Klassenzimmer zur Anpassung erzwingt, reagieren sie oft ohnmächtig. Doch Aufgeben ist keine Option: Eltern müssen ihre Verantwortung in der Erziehung offensiv wahrnehmen. Im deutschen Schulrecht ist die Erziehungsaufgabe grundsätzlich bei den Eltern verankert – in der Realität werden jedoch viel zu oft nur staatliche Interessen durchgesetzt. UNESCO mahnt deshalb: Bildung ist „ein Menschenrecht für alle“, das dem Wohl des Kindes dienen muss.

Praktische Schritte sind möglich: Eltern können sich in Elternbeiräten organisieren, die Schulpolitik kritisch begleiten und auf echte Bildungsfreiheit drängen. Sie können eine starke Stimme erheben, wenn ein Lehrplan einseitig wird oder wichtige Themen fehlen. Eltern sollen nicht nur anklagen, sondern konstruktiv mitgestalten. Wenn nötig, lassen sich schulische Mängel durch ergänzendes Lernen ausgleichen – durch eigene Projekte, Lernspiele, Online-Kurse oder Vereinsangebote. Auch die Teilnahme an digitalen Bildungsangeboten kann neue Lernimpulse geben. Wichtig ist: Kein Anliegen darf auf der Strecke bleiben.

- Mitbestimmung einfordern: Bestehen Sie auf diskursiver Auseinandersetzung (nach dem Beutelsbacher Konsens), damit umstrittene Themen ausgewogen behandelt werden.

- Alternative Bildung erproben: Erweitern Sie den Horizont: Private Lernplattformen, Bibliotheken und außerschulische Kurse können Lücken im Curriculum schließen.

- Vertrauen aufbauen: Offene Gespräche mit Lehrkräften schaffen Verständnis; Anklagen führen oft nur zum Rückzug.

- Vernetzung: Tauschen Sie sich mit anderen Eltern aus – in regionalen Netzwerken oder Online-Foren – um gemeinsam alternative Ideen zu entwickeln.

Eltern wehren sich bereits:

„Lehrer nutzen den Unterricht, um ihre eigenen politischen Ansichten zu verbreiten.“

Eine prägende Erfahrung aus den USA zeigt: Dort beklagen Eltern einseitige Lehrinhalte und fehlende Vielfalt. Im amerikanischen Elternforum Parents Unite heißt es wörtlich:

„Echte Gedankenvielfalt, Diskursfreiheit und Selbstverwirklichung genießen Priorität an allen Schulen.“ novo-argumente.com

Solche Forderungen stehen dafür, daß Schule ein Ort des selbstbestimmten Lernens bleiben muss – entgegen jedem Indoktrinationsdruck. Wenn Eltern zusammenstehen, bekommt schulische Freiheit eine echte Lobby. (Siehe auch unseren Beitrag Schulpolitik und Elternrechte zur Debatte um Elternrechte und Schulfreiheit.)

Weiterführend: Der Niedergang der Bildung

Kritisches Denken im Klassenzimmer fördern

Ein zentraler Mangel aktueller Schulen ist der Verzicht auf tiefes, kritisches Denken. Stattdessen werden Fakten kleingehäckselt und mechanisch vermittelt. Kinder sollen oft nur auswendiglernen, was als „erwünscht“ gilt – dabei riskiert jedes Kind, in Wunschdenken zu verfallen. Wir brauchen dagegen Lernformen, die Reflexion, Debatten und Querdenken in den Mittelpunkt stellen.

Andreas Schleicher von der OECD erinnert daran:

„Creative thinking is not a magic power, though it can be learned and it can be taught. Every individual… has the potential to think creatively.“

Das zeigt: Kritisches Denken ist keine geheimnisvolle Begabung, sondern eine erlernbare Fähigkeit. Lehrer müssten jedem Kind Freiräume geben, eigene Gedanken zu entwickeln und Fehler als Lernchance zu sehen. Schulen sollten außerdem Medienkompetenz lehren: Nachrichten hinterfragen, Statistiken prüfen und verschiedene Perspektiven anhören – statt sie gleichzuschalten.

- Diskussionskultur: Klassendebatten und offene Gesprächsrunden, in denen auch kontroverse Ansichten geäußert werden dürfen.

- Problemorientiertes Lernen: Projekte und Experimente, bei denen Schüler Lösungen selbst erarbeiten.

- Alltagsbezug herstellen: Exkursionen in Betriebe oder Gespräche mit Experten verbinden Theorie mit Praxis und wecken echtes Interesse.

- Interdisziplinäres Lernen: Verknüpfung von Fächern, z. B. eine Geschichtslektion mit Diskussionen zu aktuellen politischen Themen.

Nur so entsteht ein Klima, in dem „echte Gedankenvielfalt“ keine leere Floskel bleibt, sondern gelebt wird. Das Ziel muss sein, dass Kinder eigenständig denken lernen und kreative Problemlösungen finden.

Freiheit im Klassenzimmer: Kinder experimentieren kreativ im Klassenraum

Weiterführend: Das Ende des Fragens – und was es uns kostet

Kognitive Kriegsführung im Klassenzimmer und durch Medien

Doch Bildung findet nicht nur zwischen Schultafeln statt. Auch Medien und Gesellschaft üben großen Einfluss aus – mal subtil, mal offen. Wenn Schüler ständig mit politisch eingefärbten Filmen, Nachrichten oder Online-Inhalten konfrontiert werden, entsteht ein unsichtbarer Druck. Man könnte dies überspitzt als kognitive Kriegsführung bezeichnen: eine koordiniert einwirkende Beeinflussung über Schulbücher, Social Media und Fernsehen.

Schulen und Medien gestalten Meinungsräume: Inhalte, die den Machterhalt oder politische Ziele einzelner Gruppen stützen, dringen vor, während andere Perspektiven leise treten. Wenn Eltern bemerken, dass ihre Kinder im Geschichts- oder Gemeinschaftskundeunterricht einseitig informiert werden, sollten sie Alarm schlagen. Dann ist es Aufgabe der Eltern, auch hier nachzuhaken und Ausgewogenheit einzufordern.

Ein Beispiel zeigt diesen Konflikt: In den USA protestierten Eltern gegen Unterricht über „soziale Gerechtigkeit“, wenn er einseitig Stellung bezog – sie beklagten, Kinder würden „hochumstrittene politische Vorstellungen unkritisch hinnehmen“ müssen. Solche Fälle verdeutlichen: Schule darf nicht zur inszenierten Meinungsfabrik verkommen.

- Medienkompetenz stärken: Vermitteln Sie zuhause gezielt den Umgang mit Medien – Quellen überprüfen, alternative Informationen suchen.

- Freie Meinungsäußerung fördern: Schulen müssen Schülern das Recht lassen, auch unbequeme Fragen zu stellen, ohne Sanktionen zu befürchten.

- Transparenz fordern: Eltern können Informationsveranstaltungen verlangen, in denen Lehrpläne und Materialien erläutert werden.

- Alternative Angebote: Eltern können private Lektüre und Projekte initiieren, z. B. Forschungsaufgaben oder Diskussionsrunden, um andere Sichtweisen zu erkunden.

- Politischen Druck erzeugen: Gehen Sie öffentlich mit Ihrem Anliegen an Politik und Medien heran – schreiben Sie Leserbriefe, starten Sie Petitionen oder suchen Sie das Gespräch mit Abgeordneten, um Schulreformen anzustoßen.

Auch hier hilft die digitale Welt: Informationen jenseits des Einheitsbreis sind online verfügbar. Eltern können gemeinsam neue Quellen entdecken, alternative Lernplattformen nutzen oder selbst Bildungsprojekte starten – immer mit dem Ziel, Kindern breit gefächerte Perspektiven zu ermöglichen.

Fazit: Freiheit im Klassenzimmer gemeinsam verteidigen

Zusammengefasst: Die Freiheit im Klassenzimmer ist keine Selbstverständlichkeit. Sie wurde Schritt für Schritt an bürokratische Lehrpläne, Gleichschaltungsideale und engstirnige Unterrichtsmethoden abgegeben. Bildung ohne Meinungsfreiheit und ohne aktive Elternbeteiligung ist keine gute Bildung. Nur durch eine Rückeroberung echter Bildungsfreiheit – getragen von aufgeklärten Eltern und mutigen Lehrkräften – kann unsere Freiheit im Klassenzimmer wiedererlangt werden. Jeder Schritt, den wir hin zu selbstbestimmtem Lernen machen, stärkt unsere gesamte Gesellschaft.

Was können Sie konkret tun? Hinterfragen Sie die Schulrealität Ihrer Kinder:

- Wo wird zu wenig selbstständiges Denken gefördert?

- Welche wichtigen Themen fehlen oder werden einseitig dargestellt?

- Sprechen Sie mit anderen Eltern darüber und fordern Sie klare Antworten von Lehrern und Schulleitung.

- Regionale Netzwerke: Tauschen Sie sich mit Eltern in anderen Regionen aus, um erfolgreiche Modellprojekte für Bildungsfreiheit kennenzulernen.

- Internationale Impulse: Informieren Sie sich über alternative Schulsysteme (z. B. freie und demokratische Schulen) und überlegen Sie, welche Ideen Sie lokal umsetzen können.

- Politischen Druck erzeugen: Gehen Sie mit Ihren Anliegen an Politik und Medien heran: Schreiben Sie Leserbriefe, starten Sie Petitionen oder sprechen Sie mit Abgeordneten, um Schulreformen anzustoßen.

Die Freiheit im Klassenzimmer beginnt bei jedem Einzelnen – denn Bildungsfreiheit ist Teil der gesamtgesellschaftlichen Freiheit. Welche Schritte wollen Sie jetzt gehen, um die Freiheit im Klassenzimmer zu stärken?

Quelle: UNESCO – Bildung als Menschenrecht

Quellen: Zitate und Fakten wurden u.a. den Publikationen der OECD und UNESCO entnommen. Die Kritik von Eltern aus den USA stützt sich auf Berichte von Parents Unite und enthält eindrucksvolle Aussagen von Andreas Schleicher (OECD) und der Friedrich-Naumann-Stiftungnovo-argumente.com.

Schreibe einen Kommentar